萬祥山安養寺は俗に『太子堂安養寺』と呼ばれ、西洞院無車小路に建立せられ、今もその地に当寺があった事が常磐井の図子町という町名・図子名によって実証されています。

無車小路町常磐井殿太子堂の地は、聖徳太子御草創の地で、太子が四天王寺を建立なさる時、良材を山城国愛宕郡に入られ霊木にて京都六角堂を建立なされました。その時、その霊木を用いて弥陀の尊像と太子十六才の尊像を彫刻なされこの地に残されました。その故に当寺は太子堂と呼ぱれています。

その後、常磐井相国(亀山の帝の皇子、恒明親王。遺詔によって仙洞御所常磐井殿を伝領した)がこの地に居住なされ、人々は太子像と相国に尊敬の念をもって車より降りられて通ったところから『無車小路』つまり車無しの町内の名称が生まれたのです。

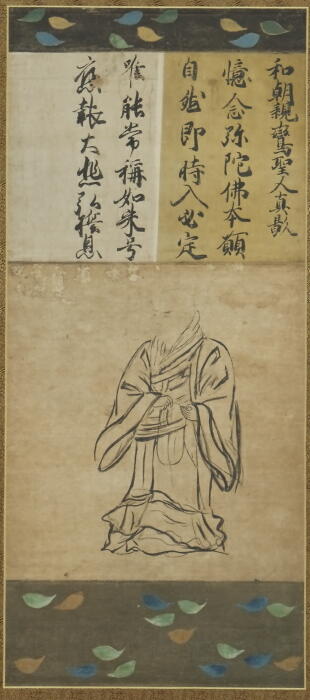

当寺の開基は、袴殿で閑院の左大臣藤原冬融公の後裔隆信の孫、正四位下左京大夫信実朝臣の子です。お父様の信実朝臣は、深く浄土真宗に帰依し、その子袴殿は親鸞聖人の弟子として法名専阿弥陀仏と号され、文永十年八月(1273年)に安養寺に住されました。なお、隆信の母は後に藤原俊成に再婚して歌人の統領であった定家を生んでいますから、隆信と定家は異父同腹の兄弟であり、子の信実と共に系図の註記は「似絵名人・歌人」と記してあります。開基専阿弥陀仏は、西本願寺に所蔵されてある国宝『鏡御影』を書かれた方でもあります。

無車小路町常磐井殿太子堂安養寺は二十一世亮観法師の時、文久三年六月(1863年)俗に言う鉄砲焼で焼失し、現在の地に仮普請されました。

安養寺は、開基専阿弥陀仏から連綿相続し現在の住職が二十五世、開山から約750年となります。

国宝『鏡の御影』西本願寺蔵